その他

●第26回<駿台歴史講座> 開催のお知らせ

日 時: 2025年9月13日(土) 15:00~16:30

講 師: 仁藤 敦史 先生 (国立歴史民俗博物館名誉教授)

演 題: 『七世紀の女帝と古代王権』

<教科書・新書・選書の著者から直接話が聞ける講座>を目指して2023年に開講した<駿台歴史講座>、2025年度第5回、通算26回の講座を9月13日(土)15:00から対面とオンラインで開催します。今回の対象は古代で、テーマは『七世紀の女帝と古代王権』、講師は仁藤敦史先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)です。

女帝をめぐる議論は、昨今非常に活発です。中には、過去の女帝やその登場の背景について、実に明快な理解をお持ちの論者がいて、様ざまな意見がネット上で飛び交っています。しかし、古代の女帝について、あるいは古代の皇位の継承について、私たちがどれほど正確な知識を持ち理解できているのか、実はかなり心もとないというのが実態ではないかと思われます。今回の講座では、古代の女帝について、仁藤先生に最新の研究成果をもとにしたアカデミックな理解をご披露頂く予定です。ふるってご参加頂ければと思います。お知り合いの方にもお知らせ頂けると幸甚です。

- 講演要旨(講師から頂いたものをそのまま掲載しています)

六世紀末の推古女帝から八世紀後半の称徳女帝まで推古・皇極(斉明)・持統・元明・元正・孝謙(称徳)の八代六人の即位が確認される。この間男帝は、舒明・孝徳・天智・天武・文武・聖武の六代六人にすぎない。前後の時代に比較しても特異な時期であることは明らかであろう。七・八世紀が「女帝の世紀」と称されるのも当然である。なぜこの時期に女帝が多く即位したのであろうか。

皇位継承には年齢、性差、血統と資質、先帝の意志や群臣の意向、後見役の有無などの要素のうち、どの条件を優先させるかという観点が必要となる。欽明天皇以降になると王系が一つに固定されることによりカリスマ的な血縁継承が確立し、王族内部の選択として、年少な男性王族よりも人格・資質などに卓越した女性年長者が即位する機会が増えたと考えられる。当時の即位適齢期を通覧すれば四十歳前後であり、年長であることが即位に不利に働くどころか、むしろ年長であることが有利でさえあった。

王族内部における女性尊長としての立場とキサキ宮経営の実績により、執政能力が群臣に承認されれば、次期大王の指名や一時的な大王代行を経ることにより、女帝の即位は、有力な王族たる大兄・皇弟(王弟)が四十歳以下の若年の場合より優先されたと考えられる。有力な王子たる厩戸や中大兄が即位出来なかったのは、いかに優秀な資質を有していたとしても、女帝と比較して四十歳前後という適齢期より若年だからということになる。

- 仁藤 敦史 先生 略歴

1960年 静岡県生まれ。

78年 静岡県立静岡高等学校卒

82年 早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒、84年大学院文学研究科史学専攻博士前期課程修了

89年 同後期課程満期退学 89年 同第一文学部 助手

91年 国立歴史民俗博物館歴史研究部助手、99年 同研究部助教授

2002年 総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任

07年 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授

07年 文化科学研究科日本歴史研究専 准教授併任

08年 国立歴史民俗博物館研究部教授

08年 文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任

12~13年 文化科学研究科日本歴史研究専攻専攻長

17~18年 広報連携センター長

25年 国立歴史民俗博物館名誉教授

博士(文学・早稲田大学1998年)

- 主な著書等

<単著>

『古代王権と都城』 吉川弘文館 1998年

『古代王権と官僚制』 臨川書店 2000年

『女帝の世紀 皇位継承と政争』 角川選書 2006年

『卑弥呼と台与 倭国の女王たち』 山川日本史リブレット 2009年

『都はなぜ移るのか 遷都の古代史 』吉川弘文館歴史文化ライブラリー 2011年

『古代王権と支配構造』吉川弘文館、2012年

『NHKさかのぼり日本史(10) 奈良・飛鳥“都”がつくる古代国家』 NHK出版 2012年

『藤原仲麻呂 古代王権を動かした異能の政治家』 中公新書 2021年

『東アジアからみた「大化改新」』 吉川弘文館歴史文化ライブラリー 2022年

『古代王権と東アジア世界 』吉川弘文館 2024年

『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』 中公新書 2024年

<共著・共編ほか>

『卑弥呼の「戦争と平和」「魏志倭人伝」を読む歴博ブックレット 1997年

『NHKさかのぼり日本史 外交篇 飛鳥~縄文 こうして“クニ”が生まれた なぜ、列島に「日本」という国ができたのか』 NHK出版 2018年

『地図と読む日本の歴史人物』 帝国書院 2024年

◎<第26回駿台歴史講座> 参加方法

□主 催:学校法人 駿台学園 駿台学園中学・高等学校 □後 援:森上教育研究所

JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10~12分 東京さくらトラム(都電荒川線)「王子駅前」徒歩12分

【講演のお申込み方法】 事前予約は不要です。ただし、可能であれば準備の都合もありますので、事前登録にご協力ください。 ◆形 式:対面(駿台学園多目的室にて実施)またはオンライン(使用アプリ:Zoom) ◆定 員:対面30名+オンライン ◆締 切:9月10日(木)23:59 ◆参加費:無料 ◆申し込み方法:下のURLもしくは、右のQRコードから登録画面に入り、事前登録ください。

【お問い合わせ先】 ◎オンライン講演、その他のお問い合わせは、Email・電話で担当までお願いします。 電話:03-3913-5735 email:history@sundaigakuen.ac.jp 担当 平瀬 |

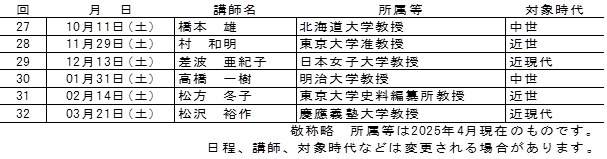

◎2025年度のこの後の予定(10月の開講日が変更されています。)